No Bullshit Kanban Starter Guide

Einleitung – warum dieser Guide?

Du willst Kanban einsetzen, ohne dich erst durch dicke Fachbücher zu wühlen? Dann bist du hier richtig.

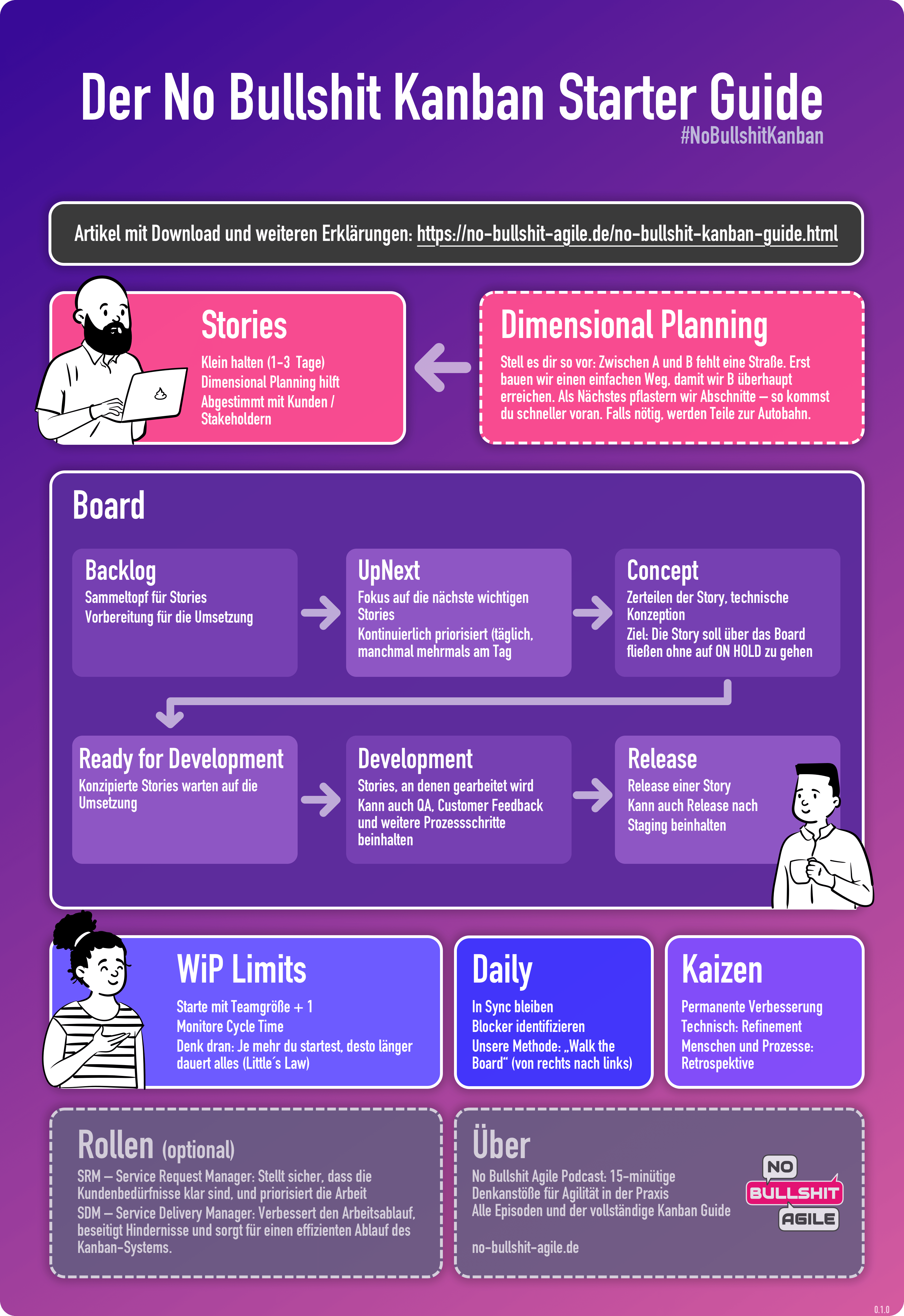

Dies ist der No Bullshit Kanban Starter Guide: Eine praxiserprobte Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du noch heute ein schlankes Kanban-System aufsetzen kannst. Die zugehörige Infografik liefert dir das Ganze in einer einzigen Übersicht – auf dieser Seite bekommst du jetzt die Hintergründe, Tipps und Beispiele, die hinter jedem Block stecken.

Es gibt auch noch "On Top" den No Bullshit Kanban Advanced Guide, falls Du da auch einmal reinschauen willst.

Hier als PDF Version zum Download.

Podcast Folge

Falls Du lieber ließt statt hörst - hier ist die Podcast Folge zu dem Guide.

Warum überhaupt Kanban?

- Maximaler Flow statt Meeting-Frust

Du erkennst in Echtzeit, welche Aufgaben stecken bleiben und wo gerade Tempo drin ist – visuell, transparent, unmissverständlich. - Minimaler Overhead

Kein Sprint-Planungsmarathon, kein dickes Regelwerk. Kanban braucht nur ein Board, wenige Spalten und klare Pull-Regeln. - Kontinuierliche Wertlieferung

Kleine, abgeschlossene Arbeitspakete landen schneller bei deinen Nutzer:innen – Feedback kommt früher, Risiken sinken.

Leitgedanke: Starte schlank, miss den Fluss, verbessere Schritt für Schritt.

Stories: Arbeit in mundgerechten Portionen

Mache jedes Feature so klein, dass es innerhalb von ein bis drei Tagen erledigt werden kann. Das funktioniert am besten mit Dimensional Planning – einer Denkweise, bei der du dasselbe Vorhaben in drei Ausbaustufen planst.

- Feldweg – absoluter Minimal-Scope, nur das Nötigste, um Wert zu liefern.

- Kopfsteinpflaster – „gut genug“: solide, stabil, nutzbar im Alltag.

- Autobahn – die Premium-Variante mit Komfort-Extras.

Starte immer mit der Feldweg-Story, hole Feedback ein und lege erst dann Kopfsteinpflaster. Dann kannst du schauen, ob Abschnitte vielleicht noch als Autobahn ausgebaut werden sollten. So bleibt die Arbeit klein, überschaubar und jederzeit releasbar.

Denk daran: Du musst nicht gleich die ganze Strecke in eine Autobahn umbauen. Manchmal reicht auch nur ein kleines Stück.

Board anlegen – dein visueller Arbeitsfluss

Ein Kanban-Board ist nichts anderes als eine Landkarte deiner Arbeit. Jede Spalte beschreibt einen klaren Zustand, den eine Story auf dem Weg zur Fertigstellung durchläuft.

Im Folgenden schlage ich ein Board-Design, dass ich bewährt hat, als Startpunkt vor. Natürlich ist es dir überlassen, das anzupassen!

Ganz links liegt das Backlog – das Sammelbecken aller Ideen, die noch nicht ausformuliert sind. Sobald eine Aufgabe wichtig wird, wandert sie in Up Next. Dort hält der Service-Request-Manager (s. unten) sie stets in der richtigen Reihenfolge und sortiert bei Bedarf sogar mehrmals täglich um.

Von Up Next zieht sich das Team einzelne Stories in die Spalte Concept. Hier zerlegt es das Vorhaben fachlich und technisch, bis wirklich klar ist, was zu tun ist. Erst dann darf die Karte nach Ready for Development wechseln: klein, eindeutig, ohne offene Fragen (so weit möglich oder erkennbar).

In Development passiert die eigentliche Arbeit – Programmieren, Testen, Dokumentieren, Kund*innen-Feedback einholen … alles, was nötig ist, damit die Story funktioniert. Ist das geschafft, geht es weiter zu Release und wird so schnell wie möglich live gestellt.

Und sobald das Feature beim Nutzer angekommen ist, landet die Stoy in Done. Ende der Reise, Anfang neuer Erkenntnisse.

WiP-Limits setzen – weniger gleichzeitig, schneller fertig

Beginne mit einem einfachen Richtwert: In der Spalte Development darf höchstens so viel parallel liegen, wie Menschen im Team arbeiten – plus eine Karte als Puffer. Ein Fünf-Personen-Team startet also mit einem WiP-Limit von 6.

Beobachte anschließend die Cycle Time: Wie viele Kalendertage vergehen vom ersten Ziehen einer Story bis zu ihrem Release? Je klarer du diese Durchlaufzeit misst, desto besser erkennst du Engpässe.

Dabei gilt Little’s Law: Wenn du mehr Arbeit gleichzeitig beginnst, verlängert sich die Zeit, bis etwas fertig wird. Spürst du also Stau auf dem Board – Karten hängen fest, Feedback schleift, Deadlines rücken näher – dann senke dein WiP-Limit. Weniger parallele Baustellen bedeuten mehr Flow und kürzere Lieferzeiten.

Daily – „Walk the Board“

Das Daily ist kein Reporting-Ritual, sondern ein täglicher Gesundheits-Check für deinen Flow. Stell dich mit dem Team vor das Board – digital oder analog – und bewege dich von rechts nach links durch die Spalten. So siehst du zuerst, welche Arbeit kurz vor Release steht, dann, was gerade in Development hängt, und zuletzt, was in Up Next oder Concept nachrücken muss.

Sprich im Daily nicht über Personen, sondern über Stories: Was hindert diese Story am Weiterkommen? Welche nächste Aktion braucht sie? Wer übernimmt sie? Blocker werden direkt adressiert, WiP-Grenzen verteidigt oder angepasst. Dauert das Gespräch länger als ein, zwei Minuten, verlegt ihr das Thema in ein sofort anschließendes Micro-Meeting – das Daily selbst bleibt auf maximal 15 Minuten begrenzt.

So wird „Walk the Board“ zum täglichen Pulsmessen: Engpässe fallen sofort auf, Prioritäten bleiben frisch und das Team hält den Fokus stets dort, wo Arbeit steckenbleibt – nicht dort, wo sie bereits fließt.

Daily aus Dev Sicht?

Wie du das Daily in 15 Min. als Dev nützlich machst, erfährst du im Survival-Kit.

Kaizen - kontinuierliche Verbesserung

Kanban ist nie „fertig“. Mit Kaizen verankerst du den Gedanken des ständigen Lernens und Nachschärfens im Arbeitsalltag. Auf der fachlichen Ebene übernimmt das Refinement diese Rolle: Sobald Bedarf entsteht, setzt sich das Team kurz zusammen, prüft offene Stories, zerlegt sie weiter oder verwirft Überflüssiges. Das kann täglich passieren und dauert oft nur ein paar Minuten – gerade lang genug, um Klarheit zu schaffen, ohne den Flow zu unterbrechen. Alternativ kannst du das Refinemen auch einmal die Woche durchführen. Oder du wählst einen anderen Rhythmus - so wie es für deine Situation gerade passt.

Die menschliche und prozessuale Seite deckt die Retrospektive ab. Etwa alle zwei bis vier Wochen schaut ihr gemeinsam auf Zusammenarbeit, Werkzeuge und Regeln: Was hat funktioniert, was bremst, welche Experimente probieren wir als Nächstes aus? So entsteht ein wiederkehrender Rhythmus, in dem ihr kleine Veränderungen testet, messt und entweder integriert oder verwerft – Schritt für Schritt, aber stetig vorwärts.

Rollen im Kanban-System

Kanban kommt grundsätzlich ohne fest definierte Rollen aus, doch zwei Verantwortlichkeiten haben sich in der Praxis bewährt.

Der Service Request Manager (SRM) trägt den Wertfokus. Er oder sie hält engen Kontakt zu Kund*innen und Stakeholdern, übersetzt deren Bedürfnisse in klare Stories und priorisiert das Backlog fortlaufend. Das Ziel: Immer zuerst an dem arbeiten, was den größten Nutzen stiftet.

Der Service Delivery Manager (SDM) achtet auf den Fluss. Diese Person beseitigt Hindernisse, überwacht WiP-Grenzen und sorgt dafür, dass Karten zügig über das Board wandern. Kurz: Sie hält das System geschmeidig und hilft dem Team, seine Arbeit kontinuierlich zu verbessern.

In kleinen Teams können beide Hüte von einer Person getragen werden – entscheidend ist, dass Wertfokus und Flow-Fokus klar verteilt und jederzeit sichtbar bleiben.

Was du dir noch ansehen kannst (aber nicht musst)

Service Level Expectation (SLE)

Eine Prognose darüber, wie lange es dauern sollte, bis eine Story vom Status „begonnen“ zum Status „abgeschlossen“ gelangt. Beachte: Es keine Garantie dafür gibt, dass sich Ereignisse aus der Vergangenheit in Zukunft wiederholen werden. Wird oft mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit angegeben. "85 % aller unserer Arbeitselemente sind in 3 Tagen oder weniger fertig."

Serviceklassen (Classes of Service)

Serviceklassen sind eine formale Einteilung von Arbeit in Typen mit unterschiedlichen Regeln (z.B. "Standard", "Express", "Fixed Date"). Wenn du zum Beispiel für bestimmte Kunden oder bestimmte Ticketkategorien (wie Produktionsbugs) bestimmte SLAs (Server Level Agreements) einhalten musst, können Serviceklassen hier helfen, dies zu visualisieren.

Regeln explizit machen

Alle Regeln des Workflows explizit (sichtbar) machen. Beispiel: Wann genau wird Story von "Concept" nach "Ready for Development" verschoben? Was muss erfüllt sein?

Der nächste Schritt: Vom Team-Board zum echten Wertstrom

Wie geht es weiter? In dem Starter Guide haben wir eine wichtige Komponente aus Kanban betrachtet und umgesetzt. Nenen wir sie "die Insel". Hier schaffen wir die Werte. Doch zwei weitere Elemente müssen wir im Blick behalten: Den Hafen und das Festland. Dein Board, so wie wir es in diesem Starter Guide beschrieben haben, ist eine Blaupause für die Insel – das System deines Teams. Das ist der erste, essenzielle Schritt. Aber echte Wertschöpfung entsteht erst, wenn du anfängst, über die Grenzen deiner Insel hinauszudenken.

Die zwei vergessenen Schnittstellen

Ein Kanban-System, das nur den Prozess innerhalb des Teams abbildet, ist am Ende nur eine bessere To-Do-Liste. Mächtig, ja, aber unvollständig. Denn die wirklich spannenden Fragen liegen an den Schnittstellen:

- Die Upstream-Schnittstelle (Der Hafen)

Wie kommt Arbeit überhaupt in dein System? Aus einer vagen Idee ("Wir bräuchten mal eine bessere Suche") muss ein konkretes, bearbeitbares Item werden. Dieser Prozess vor deinem Backlog – von der Idee über die Analyse bis zur konkreten Anforderung – nennt sich Upstream-Kanban oder Discovery Kanban. Ihn zu ignorieren bedeutet, dass deine perfekt geölte Fabrik vielleicht Müll oder unklare Aufträge zur Verarbeitung bekommt. - Die Downstream-Schnittstelle (Der Kunde auf dem Festland)

Wer genau empfängt das Ergebnis deiner Arbeit? Wie wird es ausgeliefert und was passiert danach? Wie kommt das Feedback des Nutzers wieder zurück zu dir, um dein Produkt und deinen Service zu verbessern?

Kanban denkt immer vom Empfänger aus. Es ist ein Pull-System, das durch den Bedarf des Kunden angetrieben wird. Ohne die Sichtbarkeit dieser Schnittstellen optimierst du nur ein kleines Stück des Weges.

Flight Levels: Die 30.000-Fuß-Perspektive auf deine Arbeit

Um dieses Problem zu lösen, hat der Experte Klaus Leopold das Modell der Flight Levels (Flughöhen) entwickelt. Es hilft zu verstehen, auf welcher Ebene man gerade optimiert.

- Flight Level 1: Das operative Team-System.

Das ist die Flughöhe deines Teams, deine Fabrik auf der Insel. Hier geht es darum, den eigenen Arbeitsprozess in den Griff zu bekommen. Unser No Bullshit Kanban Starter Guide ist eine Blaupause für ein exzellentes Flight Level 1. Hier musst du anfangen. Ohne ein funktionierendes Team-System ist alles andere zum Scheitern verurteilt. - Flight Level 2: Die End-to-End-Koordination.

Hier zoomen wir raus. Wir schauen nicht mehr nur auf ein Team, sondern auf den gesamten Wertstrom über mehrere Teams oder Abteilungen hinweg. Wie fließt die Arbeit von der ersten Kundenidee (Upstream) durch verschiedene Teams bis zum fertigen Produkt beim Kunden (Downstream)? Auf dieser Ebene geht es um die Koordination und das Management der Abhängigkeiten zwischen den Inseln. - Flight Level 3: Die strategische Ebene.

Das ist die 30.000-Fuß-Perspektive. Hier verbinden wir die Arbeit der Teams mit der übergeordneten Unternehmensstrategie. Welche Initiativen zahlen auf welche Ziele ein? Bauen wir überhaupt die richtigen Dinge? Hier wird entschieden, welche Züge (Wertströme) überhaupt losfahren sollen.

Warum dieser Guide genau richtig ist (und trotzdem nicht das Ende der Reise)

Ich habe diesen Guide bewusst als "Starter Guide" auf Flight Level 1 konzipiert. Warum? Weil es "No Bullshit" ist, dort anzufangen, wo du die größte Kontrolle hast: bei deinem Team und deinem direkten Prozess.

Aber bleib hier nicht stehen. Wenn dein Flight Level 1 stabil fliegt, ist es Zeit, die Reiseflughöhe zu erhöhen.

Genau diesen Themen – Upstream-Kanban, die Optimierung des gesamten Wertstroms (Flight Level 2) und die Anbindung an die Strategie (Flight Level 3) – werden ich mich in zukünftigen Artikeln und Podcastfolgen so wie einem No Bullshit Advanced Kanban Guide widmen.

Kontakt

Du hast Fragen, Feedback oder eigene Erfahrungen, die du teilen möchtest? Schreib mir gern eine Nachricht – ich freue mich auf den Austausch!

Wenn Du auf Social Media über den Guide sprichst - verwende gerne #NoBullshitKanban als Hashtag 😀